“怕什么怕?不怕!自从当了兵以后就什么都不怕了。”面对记者的采访,抗美援朝战士李瑞昌这样说。说起那段峥嵘岁月,老人记忆犹新,战场上的每一个炮弹,每一次的死里逃生……都让他觉得现在的生活来之不易。

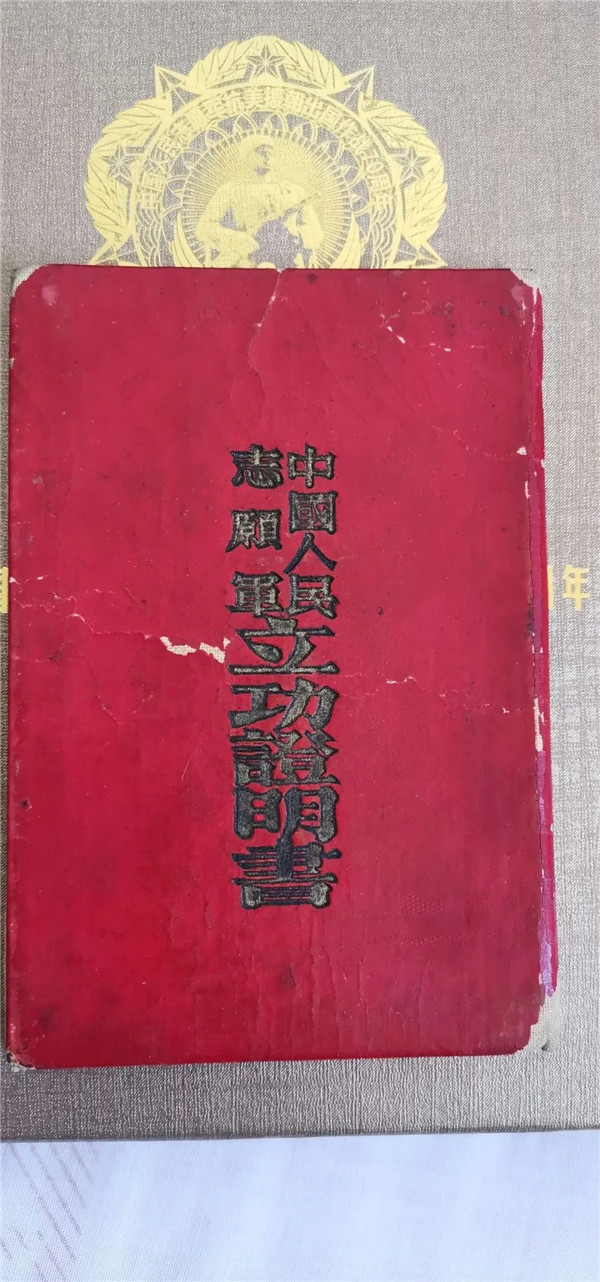

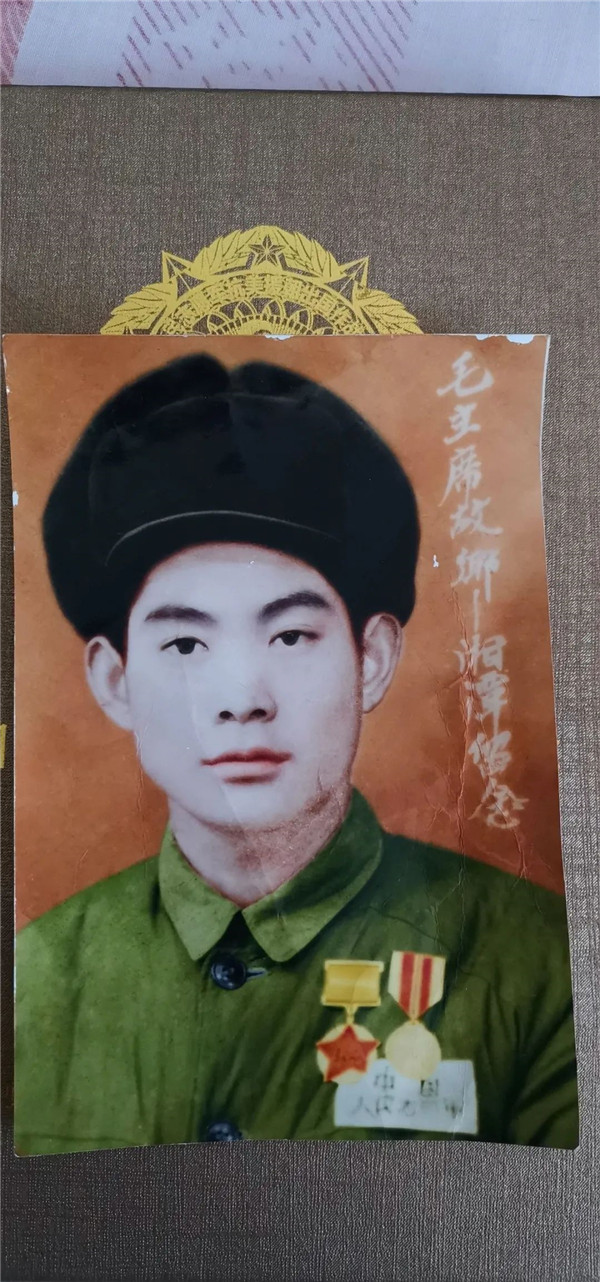

如今,91岁高龄的李瑞昌老人,每天都要拿出那枚“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章,抚摸一阵,再小心翼翼放回柜子里。

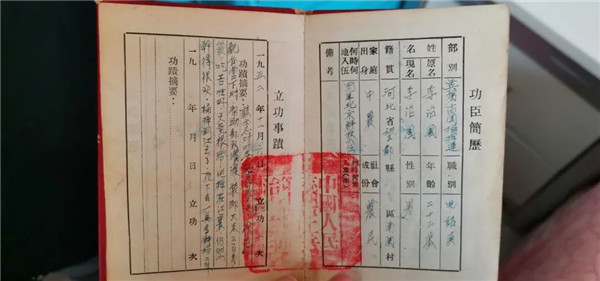

老人得到的奖章及荣誉

在李瑞昌的心里,军功章就是他的“宝贝”,里面记录了他辉煌的战斗生涯和那段无悔的热血青春,是老人巨大的精神鼓励。

老人得到的奖章及荣誉

战斗英雄 战场不畏艰辛生死

“打起仗来就什么都不想了,什么苦和累、生和死,都忘得一干二净。”

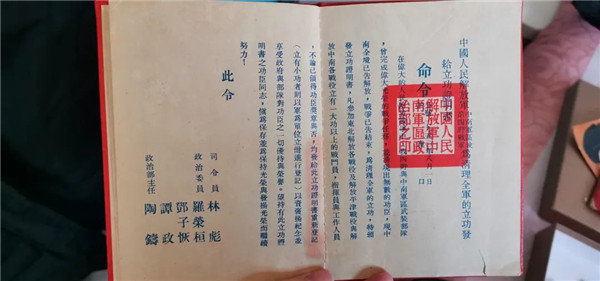

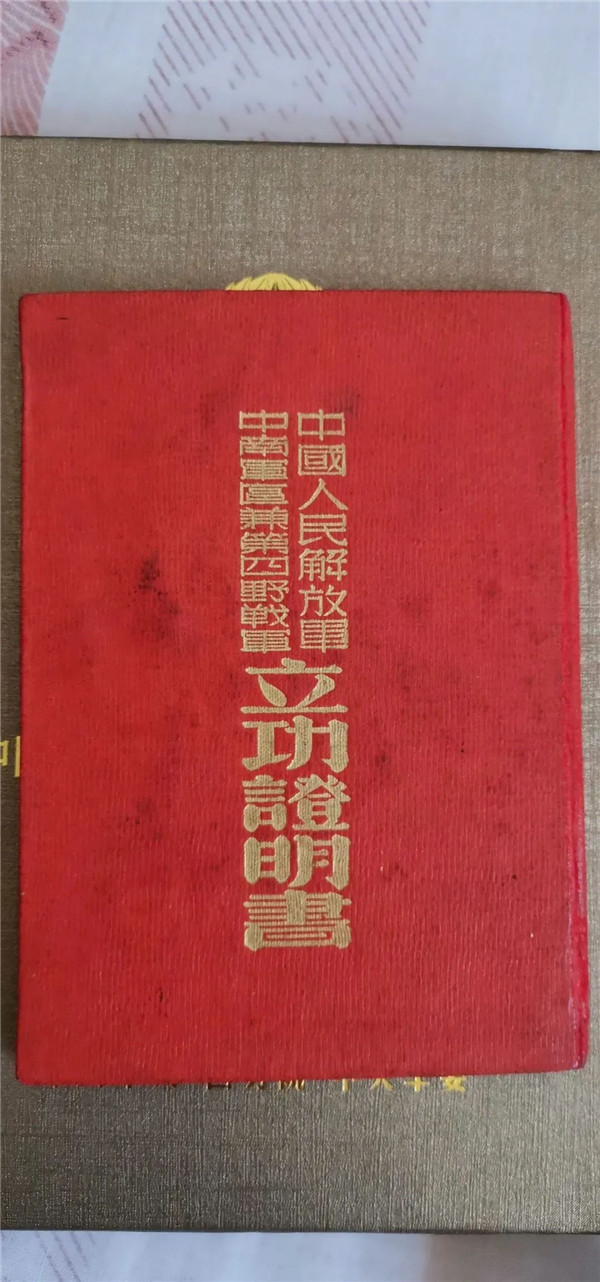

李瑞昌(原名李志国),1931 年出生,河北省保定市望都县人,1949年2月5日参军,成为中国人民解放军第四野战军战士,后改名为李瑞昌。1950 年参加抗美援朝,1957年退伍。

“当时老家穷呀,吃不饱穿不暖,想法很简单,就是想到部队能吃上饱饭。”在部队,战士们接受了严格、艰苦的军事训练。一年以后,李瑞昌随部队驻扎在海南岛,参加了海南岛战役。“那会儿到部队才17岁,什么都不懂,只是知道当兵了就是个人了。”回忆起当年入部队的情景,虽然老人表面上只是微微一笑, 但此时内心早已翻浆倒海,70年前入朝参战的画面仿佛就在眼前。

一次战争中,李瑞昌老人被发现枪法不错,百米内可以说是百发百中,每次考试都是第一名,因此上级任命他当一名重机枪手。重型机枪配有固定的枪架,重量重,需要九个人抬一挺重机枪,李瑞昌作为其中一员,专门负责远距离射击。身处战场,危险无处不在,李瑞昌回忆说,当时敌军打过来的时候,敌军的飞机“贴着他们头上飞过”,甚至能够看清飞行员的长相。敌机向他们俯冲扫射时,一个个炮弹在他和他的战友们身边炸落,即使这样,年轻的李瑞昌和战友们临危不乱,仍然沉着冷静地操作着这挺重器,让它在战斗中发挥威力。

“一年365天不脱衣服,没睡过一次安稳觉,没吃过一顿热乎饭。”李瑞昌说,这是正常现象。“当时一点都不害怕,打起仗来就什么都不想了,什么苦和累、生和死,都忘得一千二净。”1950年,海南岛战役结束后,部队直接到东北入朝参加抗美援朝战役,在这次战役中,李瑞昌和战友作为周桥部队工程兵的一员,主要职责就是搭建浮桥和运送物资等。

时间紧任务重,李瑞昌和战友们一路乘坐着部队的军用大闷罐车,一坐就是六、七天,直奔辽宁鸭绿江边去,一路上,大家还在计划着运输路线。“一到鸭绿江边,敌军的飞机就开始肆意地扫射,铁路桥被炸的横七竖八地散落在江里,有的伸出利刃一样的钢筋, 有的像啊堡一样蹲在江面上, 彻底阻断了运输通道,破坏了计划好的路线,我们只能从临时搭建的浮桥过江。”李瑞昌气愤地说。

当时部队在担负渡江工程保障任务,李瑞昌和他的战友们们利用舟、筏,两栖车或门桥渡送前线人员、车辆和技术兵器过河。在未装备周桥之前,战士们大多使用便器材、竹筏、舟船,有时候甚至用空气油桶做成的木筏渡河。

1952年11月6日,在随部队横渡鸭绿江时,正值敌军飞机袭来,他不畏艰辛,来来回回帮助部队搬运大米三百多袋。粮食桶掉进湍急的鸭绿江水中,江水打着旋,翻着白浪滚滚而下。危急之下,李瑞昌头顶呼啸的炮弹,冒着零下20摄氏度的严寒跳入冰冷刺骨的江水中,拼尽全力,用了十几分钟才将桶捞了出来。上岸之后,他浑身发抖,嘴发紫,冻得已经说不出话来,但手里确紧紧攥着粮食桶。

在当时一个排只有一个桶,这一个桶就代表着一个连队战士的温饱。“那时,由于美国飞机的狂轰滥炸,封锁运送通道,物资运输十分困难。处在前线的战士不要说一天三餐,一天一餐也难保证,有时两三天才能送上一次饭,只能把后方的炒米当做干粮,战士们就抓起一把炒米,和着雪水吞下。更有甚者,炒面也没有了,只能在山上挖野菜充饥。吃饭难,所以这一个桶尤其珍贵,它维系着我们这一个连队战士的命。”李瑞昌老人回忆到,当时也没有想到深不可测的江水会不会带走自己的生命,只是觉得一定要拿回桶,夺回战友的命。

为此,李瑞昌荣立三等功一次,获得第一枚军功章。

模范骨干 保护电台通讯设备

上过高小的李瑞昌,有一定的文化基础,上级让李瑞昌学习操作电报机,成为了一名无线电电讯员。

“虽然我的身份变了,但是我身上的责任更加重大了,要想成为一名优秀的无线电电讯员,就一定要细心,要准确传达前方部队与后方指挥的信息,保护好电台。”

李清昌老人回亿说,有一次连队的电台坏了,他和两位战友一起带着电台赶往军部修理。路途中借住在一位朝鲜老百姓家中。“当时朝鲜特务相当多,我那时候已经入朝两三年了,略懂一些朝鲜语,隐约听到一些话语。” 李瑞昌说。出于谨慎起见,他与两位战友于半夜一点多钟紧急动身,连夜赶往团部,将电台安全地送到目的地。

在朝鲜作战期间,在一次配合坦克部队作战中,李瑞昌感冒了,盖着一个羊皮袄躺在半山腰休息,没注意羊毛露出来一点,结果被敌机发现了。只听“呜”地一声,飞机就朝他俯冲扫射。“也就是我命好,幸好飞机扫射有空隙,没打着我,最后扔了个燃烧弹就走了。”李瑞昌调侃地说,“整个山头都着了,我和战友们赶紧将山上的火扑灭。”1954年11月30日,李瑞昌再次荣立三等功,拿到了第二枚军功章。

说着说着,老人便高声唱起了当年的入战的歌曲,“雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江,保和平,为祖国,就是保家乡。”手在胸前有力的挥舞着,眼里闪着泪花,仿佛回到了当年的战场……

光荣之家 儿孙满堂生活美满

李瑞昌老人于1957年转业回到河北省保定市望都县,改回原名李志国,1958 年因国家需要他,他毅然来到包钢,为建设祖国贡献自己的一份力量。

为老人和老伴展示勋章

如今,家门口就张贴着四个大字“光荣之家”。91岁的李瑞昌和86岁的老伴身体硬朗,爬四楼不在话下,每天早晨7点半老俩口结伴去公园锻炼,老人能吊在单杠上打秋干,老伴踢腿能过头顶。

老人干净整洁的家

每次儿女们带着儿孙们回家,都要听老人唱歌,部队歌曲、朝鲜歌曲,一家人欢声笑语,其乐融融。“老人高兴,我们就高兴,做儿女的就是希望他们每天健健康康,平平安安。”儿子李文学说。

回想起那段不平凡的经历,李瑞昌老人感叹不已,“我能在海南岛战役、抗美援朝战争中参加战斗,在祖国和正义最需要我的时候献出自己的青春岁月,我感到无比的自豪和幸福,我将永远记住这段实现人生价值的闪光经历。”

蒙公网安备 15010202150834号

蒙公网安备 15010202150834号