编者的话

2025年8月3日,西藏阿里地区8名烈士安葬仪式在狮泉河烈士陵园举行,中国退役军人·全媒体记者前往西藏阿里采写“8名烈士安葬背后的故事”长篇通讯稿件。2025年8月9日,稿件在《解放军报》第07版刊发,现刊登全文:

让遗骸有温度 让烈士归故乡

——西藏阿里地区8名烈士身份确认及安葬背后的故事

白杨肃立,红柳含悲。

2025年8月3日上午,西藏阿里地区8名烈士安葬仪式在狮泉河烈士陵园庄严举行。

11时许,礼兵护卫烈士棺椁缓步进入广场中央。几步之外,一个镌刻在墓碑上的熟悉名字——孔繁森,闯入记者视线。

孔繁森同志的墓碑,静静矗立在8位烈士的墓旁,如同一位无声的守护者。

阿里,被誉为“世界屋脊上的屋脊”,既有极致风光,亦是苦寒绝境。最美的风景与最严酷的生存条件,交织成阿里最真实的模样。

优秀共产党员孔繁森牺牲在这里,他的精神感动华夏大地;8位英雄牺牲在这里,热血化作后人前行的炬火。这片土地早已昭示:越是艰苦卓绝,越是需要有人挺膺担当。

今天,在狮泉河畔,我们深深缅怀8位烈士的英勇奉献,也由衷感恩那些为让烈士“魂归故里”而默默付出的人们。

礼兵护送烈士遗骸棺椁进入广场

01

原来我从未忘记

拧开瓶盖,将手中的红景天口服液一饮而尽,吉林大学考古学院学生邹睿奇打开电脑,重温陈祥榕烈士相关的视频。

2023年,西藏自治区退役军人事务厅在调研时了解到,阿里地区噶尔县和日土县附近发现疑似烈士墓葬。经调查核实,最终确定对无名烈士墓葬实施发掘。国家烈士遗骸搜寻队组织吉林大学、武汉大学相关力量实施此次无名烈士遗骸发掘鉴定专项任务。

手铲,毛刷,标签袋,邹睿奇从行李箱中掏出装备。箱子底部,是一面小小的国旗。不知从何时起,每次任务带上一面国旗已成为团队的惯例。

2023年9月19日清晨。西藏阿里。邹睿奇随国家烈士遗骸搜寻队前往无名烈士墓葬发掘现场。

路上,邹睿奇打开手机地图,一个地点跳入视线。“班公湖!”邹睿奇脱口而出。

“清澈的爱,只为中国!”声音从后排传来,转过身,邹睿奇恰好撞见同事孔书馨的目光。新时代卫国戍边英雄群体的事迹,队员们熟稔于心。

遗骸发掘现场

以往邹睿奇在发掘现场一蹲就是两三个小时,但高原给了他下马威。在平均海拔超4500米的高原,平时轻而易举的操作也会耗费大量精力。

“在身体逼近极限的情况下,支撑你的正是内心强大的意志。我在心里不停告诉自己,让无名‘烈士’变有名,我要带他们‘回家’!”邹睿奇说。

得知两位同事被送往医院输氧时,邹睿奇正用双手在泥水里摸索。部分发掘区域地下水位较高,邹睿奇和同事们用双手在混合着土块、沙粒、植物根系的泥水中反复摸索,直到百分百确认里面没有一块碎骨或是一粒纽扣。

“很多遗骸的骨骺线尚未闭合,说明他们中有的刚成年,有的尚未成年。”2023年9月22日下午,当最后一块遗骸被装入棺椁,发掘任务顺利完成。没有往常任务结束时的如释重负,邹睿奇感到肩上的担子更重了:“烈士为我们献出生命,而我又将如何履行我的使命?”

遗骸发掘现场

从阿里回来,邹睿奇很少跟人提起这次任务,他将这段特殊的记忆深埋心底。

2025年7月31日上午,吉林大学考古学院实验室。邹睿奇无意间刷到一条短视频。“为烈士寻亲,让忠魂归根,既是对烈士亲属的深情慰藉,也是对革命先烈的深切缅怀,更是中华儿女的共同心愿……路再难,我们也必须要坚持走下去。”国务院新闻办公室新闻发布会上,退役军人事务部部长裴金佳讲到。

刹那间,熟悉的画面在脑海中涌现。“那天,两位去医院输氧的同事仅隔三小时就返回了发掘现场。在阿里的大风中,我听见带队领导和其他队员低语,‘血氧太低了’‘但还不停的问我,什么时候能回去,什么时候……’。”

“我一直以为自己都忘了,可原来每个细节我都记得!”邹睿奇说。

近年来,退役军人事务部先后制发关于稳妥开展烈士遗骸搜寻发掘鉴定保护和推进烈士寻亲工作等政策文件,成立退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心、组建国家烈士遗骸搜寻队和国家烈士遗骸DNA鉴定实验室,开通烈士寻亲政府公共服务平台,同时引导鼓励社会力量依法有序参与寻亲工作,累计为近7000名烈士确定安葬地或找到亲属。

与此同时,吉林大学、复旦大学、武汉大学等多所高校依托分子遗传学、生物信息学、考古人类学等优势学科平台,为烈士遗骸搜寻发掘鉴定保护工作提供了系统性科学支撑。

02

站在烈士背后的人

“操作人员的DNA极易对样本的遗传物质信息造成污染,因此,必须采取最高级别的防护措施。”穿上洁净服,佩戴医用手套与防护帽,在进入专业洁净实验室前,国家烈士遗骸DNA鉴定实验室技术人员再一次确认全套防护装备穿戴规范。

专业刀片熟练地刮过牙齿表面,腐蚀和坏死的部分被精准剔除。选取微量样本放入专业研磨仪器,启动按钮,顷刻间,微量组织在-196℃的超低温液氮中被研磨成粉末……

“遗传物质易被钙质包裹,因此绝大多数有效遗传标记都是从牙齿、股骨、颞骨等富含钙质的骨骼组织中提取的。”技术人员告诉记者。

国家烈士遗骸DNA鉴定实验室

从专业角度看,阿里地区无名烈士遗骸DNA鉴定属于复杂亲缘关系鉴定范畴。尽管当下整套鉴定流程已相对成熟,但10余年前,此类鉴定在国内刚刚起步,科研团队尝试运用国外技术体系进行鉴定比对,却发现存在应用局限性。

一个念头在团队成员心中灼灼燃起——全面实现鉴定技术国产化。

陈旧遗骸DNA的有效遗传标记提取是国际公认的技术难题。受土壤酸碱性、温湿度等多种环境因素影响,埋藏地底几十年的烈士遗骸,其DNA早已降解成小片段,提取难度很大。

总结实践经验、健全制度规范、完善运行机制……在一棒棒科研接力中,团队实现了从“迎头赶上”到“全面超越”的跨越式突破。

如今,国家烈士遗骸DNA鉴定试验室已实现相关装备、试剂、仪器的国产化替代,建成了精细化、动态化管理的国家烈士遗骸DNA数据库及烈士亲属DNA数据库,复杂亲缘关系鉴定等关键技术逐步提升,已达到国际先进水平。

相比于阿里地区无名烈士遗骸DNA鉴定,由于埋藏时间更久、样本保存状态更差,在韩志愿军烈士遗骸DNA鉴定难度更大。国家烈士遗骸DNA鉴定实验室迎难而上,通过国产技术方案的全面优化,已先后为28位在韩志愿军烈士确认身份,并为山东济南等地无名烈士遗骸搜寻发掘鉴定保护工作提供专业支持。

10余年攻坚,10余年坚守。对科研工作者而言,10年是足以支撑一个重大科研项目从立项到结项、孕育多项突破性成果的黄金周期。但受工作性质特殊性制约,团队成员的大量研究成果无法公开发表。

“可什么样的学术成果会比让‘无名’烈士变‘有名’更有意义?”一位团队成员对记者说,“我现在做的事,注定会是这辈子最骄傲的事!”

2024年6月4日,“西藏阿里疑似无名烈士遗骸比对鉴定结果评审会”在北京召开。国家烈士遗骸DNA鉴定实验室相关负责同志将本次鉴定的技术报告呈报专家评审。

专家评审现场

“评审组一致认定,实验室采用的技术方案科学合理、结果可靠,数据分析可信!”当最终结果被宣读出来,会场里响起经久不息的掌声。这掌声,是对年轻团队日夜兼程、敢拼敢闯的深深致敬,更有对烈士魂归故土的无尽感怀——那些曾长眠他乡的英魂,终于在这群后辈的执着坚守中,踏上了回家的路。

03

红被面留在了行囊里

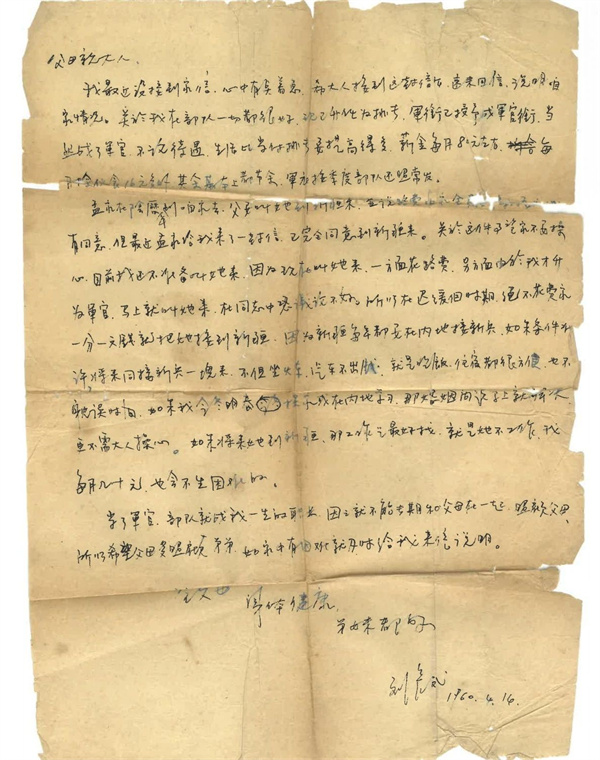

“当了军官,部队就成了我一生的职业……”早已泛黄的信纸刘军合不知看了多少遍——1960年4月14日和4月30日,大哥刘彦斌给家里寄来最后两封信。

刘彦斌给家里写的信

1960年10月8日,刘彦斌在西藏阿里地区革命建设中牺牲,年仅二十五岁。

“咋只有两封信就杳无音讯了呢?”刘军合用手轻轻摩挲信纸的毛边,仅有的信件在一家人手中传递了无数次,直至字迹模糊、纸张泛黄。

直到2023年10月下旬,刘军合突然接到西安市高陵区退役军人事务局通知:请于11月1日前往高陵区马家湾医院抽血,样本将用于DNA比对。

暗红的血液顺着导管流入真空试管,医生轻声问刘老:“老人家,头晕吗?”刘军合摇摇头——等待了半个多世纪,抽这一管血算得了什么?

老人并不晓得复杂亲缘关系鉴定是什么,但他知道,当血液与血液相融,按照中国人的传统观念,那就离兄弟姊妹们相认的日子不远了!

在刘军合期盼的目光中,血液样本由工作人员一路护送到机场,通过冷链运往北京。

与此同时,在陕西、甘肃等8省,退役军人事务部门工作人员深入开展线索排查,对疑似烈士亲属逐一采集血液样本。

样本从全国各地送往国家烈士遗骸DNA鉴定实验室,在那里,和已经采集好的烈士遗骸DNA信息匹配成功的血液样本将让一个个档案编号变成烈士的姓名!

2024年9月29日,烈士纪念日前一天。退役军人事务部召开新闻发布会,介绍西藏阿里地区无名烈士遗骸发掘鉴定工作相关情况。

“是大哥,大哥找到了!”新闻链接弹出的瞬间,刘军合死死盯着屏幕上的名字,泪水涌上双眼。

兄弟姐妹四人中年纪最小的刘军合,今年也已70岁高龄,无法前往平均海拔4500米的阿里地区参加大哥的安葬仪式。

“苹果,寓意平安;橘子,象征吉祥;红被面,按家乡风俗盖在遗骸棺椁上。”刘军合反复叮嘱即将代他前往阿里祭奠大哥的儿子刘涛。

“若能在棺椁上盖上国旗那就更好了,大哥是英雄嘛!”刘军合对记者说。

2025年8月3日上午,阿里地区8名烈士安葬仪式正式举行。

仪式上,礼兵稳稳展开鲜艳的五星红旗,轻轻覆盖在烈士遗骸棺椁上。红被面,留在了亲人的行囊里。

礼兵护送烈士棺椁前往安葬区

“盖上国旗了,爹你快看!”安葬仪式结束,刘涛迫不及待拨通电话。

“葬在啥子地方?”电话那头,刘军合反复确认。

“狮泉河,狮子的狮,泉水的泉,河流的河!”刘涛每说一个字,刘军合跟着复述一遍。几千公里外的狮泉河畔奏响的《思念曲》,仿佛传入他的耳中。

或许刘军合今生再也无法去到狮泉河畔,但他会一辈子想念这个地方……

覆盖烈士棺椁的国旗被永久存放

青山埋忠骨,山河念英魂!

2014至2024年,十一载春秋流转,一架架专机穿越云海,将在韩志愿军烈士遗骸接回祖国怀抱;2024年秋,黄公略烈士忠骨归葬东固烈士陵园,低回婉转的《思念曲》中藏着跨越一个世纪的敬意;2025年盛夏,阿里高原的风护送8名烈士安葬在狮泉河烈士陵园……多少名字融进山河岁月,多少名字刻入丹书史卷,又有多少名字没来得及留下。让“无名”烈士变“有名”,体现了民族意志,回应了人民心愿,彰显了国家力量!

一次次跨越山海的“寻亲”背后,是无数默默奉献的身影:基层退役军人事务部门的办公室里,浓茶从滚烫泡到微凉,工作人员对着泛黄的档案一遍遍拨打电话,沙哑的嗓音里满是“一定要找到”的执拗;偏远乡村的山间小路上,国家烈士遗骸搜寻队踩着泥泞翻山越岭,身负探测仪器,不畏荆棘丛生,誓言“寸土必寻”;国家烈士遗骸DNA鉴定实验室中,科研人员挑灯夜战、连续攻坚,用最前沿的科技,在“无声”的数据与信息碎片中,全力捕捉跨越时空的血脉“密码”……

无数双手的托举,无数颗心的惦念,让冰冷的遗骸有了温度,让无名的英雄终能归乡。